La letteratura è molto ricca di pensatori che hanno sostenuto queste idee da molte angolature e ne faremo un breve excursus.

Il pensiero laico-umanista nell’antica Grecia

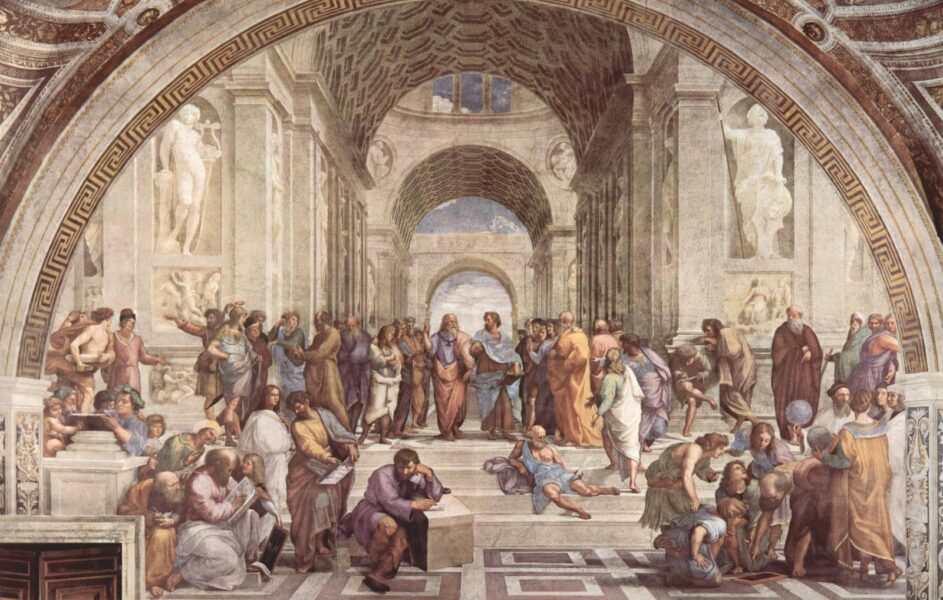

Nell’antica Grecia, filosofi come Socrate, Platone e Aristotele hanno contribuito a sviluppare una visione del mondo basata sulla ragione e sulla ricerca della verità.

Socrate, con il suo metodo dialogico, incoraggiava i suoi discepoli a interrogarsi criticamente sulle proprie credenze e a non accettare passivamente le verità imposte.

Platone, nel suo celebre “Mito della caverna“, descrive il percorso di liberazione dell’individuo dalla prigionia dell’ignoranza attraverso la conoscenza e la filosofia.

Aristotele, invece, ha elaborato una visione etica basata sulla virtù e sulla ricerca del bene comune, indipendente dai precetti religiosi.

Epicuro, il fondatore dell’epicureismo, promosse una filosofia basata sulla ricerca del piacere razionale e sulla liberazione dalla paura degli dèi e della morte.

Laicità e umanesimo nell’antica Roma

Nell’antica Roma ci sono state delle correnti laiche importanti. Lucrezio, poeta e filosofo romano, nel De Rerum Natura diffuse il pensiero epicureo, opponendosi alla superstizione e sostenendo una visione materialista del mondo.

Anche il politico romano e grande oratore Cicerone difese il diritto naturale e la libertà di pensiero, pur mantenendo il rispetto per la religione tradizionale.

Lucio Anneo Seneca fu un filosofo stoico, scrittore e politico romano e credeva che la virtù fosse la vera felicità e che il destino fosse governato dalla natura, non dagli dèi.

Promosse un’etica basata sulla razionalità, sul dominio delle passioni e sulla libertà interiore.

Fu tra l’altro anche consigliere dell’imperatore Nerone.

Secondo Seneca, l’essere umano deve governarsi con la ragione; la religione e il fato sono strumenti di controllo politico e la vita terrena ha valore in sé, indipendentemente dalla religione.

Epitteto era uno schiavo divenuto filosofo stoico. La sua filosofia era incentrata sulla libertà dell’individuo, che si ottiene accettando con serenità ciò che non si può controllare e concentrandosi sulle proprie scelte morali.

Epitteto credeva che l’individuo è responsabile della propria felicità. La religione secondo lui è irrilevante per la virtù e la vera libertà è interiore e non dipende dal potere esterno.

Anche l’imperatore Marco Aurelio ha espresso concetti alla base della laicità e dell’umanismo.

Fu un grande esponente dello stoicismo e autore dei Colloqui con sé stesso (Meditazioni), dove riflette sull’etica, la morte e la natura umana.

Marco Aurelio pensava che la a vita vada vissuta con razionalità e accettazione del destino.

La felicità non deriva dalla religione o dal potere, ma dalla virtù, e non dovrebbe essere la superstizione a governare la società, ma la giustizia e la saggezza.

Il filosofo platonico Celso, nel II secolo d.C. scrisse Il Discorso Vero, una delle prime critiche razionali al Cristianesimo.

In realtà Celso difendeva la religione romana tradizionale, ma in chiave filosofica, sostenendo che la ragione dovesse guidare la società.

Riteneva che il Cristianesimo fosse pericoloso perché negava il razionalismo greco-romano.

La religione deve restare al servizio della politica e non dominare il pensiero anche perché la conoscenza scientifica è superiore alla fede.

Il filosofo scettico radicale Sesto Empirico, vissuto tra il II e III sec. d.C., metteva in discussione tutte le certezze, comprese quelle morali e religiose.

Secondo lui l’unico atteggiamento saggio era la epochè (sospensione del giudizio) e che la felicità derivasse dal non attaccarsi a dogmi assoluti.

Quindi non credeva in nessuna verità assoluta, infatti riteneva che la conoscenza è sempre limitata e soggettiva. La serenità si ottiene con il dubbio, non con la fede cieca.

Tutti questi pensatori, ciascuno a modo suo, hanno contribuito a sviluppare un’idea dell’essere umano come centro del pensiero, basata su etica, razionalità e libertà interiore, anticipando i concetti dell’umanesimo rinascimentale e del pensiero laico moderno.

Il Medioevo e le sfide al pensiero laico

Durante il Medioevo il rapporto tra filosofia e laicità è diventato molto difficile, perché fu fortemente limitato dalla centralità della religione, ma alcuni filosofi iniziarono a sviluppare idee razionaliste e umaniste.

Averroè (1126-1198) filosofo arabo andaluso, sostenne la superiorità della ragione sulla fede. Credeva che la filosofia e la scienza fossero strumenti essenziali per comprendere la realtà, indipendentemente dalla religione, e sviluppò un pensiero razionalista e umanista.

Interpretò Aristotele affermando che la verità poteva essere raggiunta sia attraverso la religione, per il popolo, sia attraverso la filosofia, dagli studiosi. Difese la separazione tra religione e politica e la libertà di pensiero.

Poiché riuscì a influenzare il pensiero occidentale medievale e rinascimentale, fu osteggiato sia nel mondo islamico sia in quello cristiano.

Tornando in Italia, nonostante fosse un teologo cristiano, Tommaso d’Aquino (1225-1274) affermò che la ragione e la fede potevano coesistere, contribuendo alla nascita di un pensiero più autonomo dalla religione.

Guglielmo di Ockham (1285-1347) invece, filosofo inglese noto per il Rasoio di Ockham, sviluppò un pensiero empirista che limitava l’influenza della metafisica e dell’autorità ecclesiastica.

Il Rinascimento e la nascita dell’umanesimo laico

Si può dire che l’Umanesimo laico, come movimento di pensiero sia nato durante il Rinascimento, perché dal XIV secolo iniziò a emergere un pensiero umanista che rivalutava l’essere umano e la conoscenza al di fuori della religione.

Questi pensatori del Rinascimento hanno gettato le basi per il pensiero laico e umanista dell’età moderna.

Francesco Petrarca (1304-1374) viene considerato il “padre dell’umanesimo”, perché aldilà dei testi sacri, promosse lo studio dei classici e una visione più laica della cultura.

Anche Giovanni Boccaccio (1313-1375) nel Decamerone rappresentò una società in cui l’intelligenza e la razionalità prevalgono sulle credenze religiose.

Il Cancelliere fiorentino e umanista Coluccio Salutati, a cavallo del 1400, sostenne un modello di educazione basato sui valori civili e laici.

Leonardo Bruni (1370-1444) umanista e storico, promosse la separazione tra politica e religione e una visione della società ispirata ai modelli classici.

Niccolò Machiavelli (1469-1527), con “Il Principe” separava la politica dalla morale, introducendo una visione pragmatica e realista della governance.

Il suo pensiero ha posto le basi per una politica laica, dove l’efficacia politica prevale sulle questioni etiche. Questa visione continua a influenzare la politica moderna.

Anche Montaigne alla fine del ‘500, nei suoi “Saggi”, promuoveva l’autocritica e la riflessione personale.

Le sue idee hanno contribuito a sviluppare un pensiero laico basato sull’indagine critica e il dubbio, piuttosto che su dogmi religiosi. Ancora oggi, la sua opera è un punto di riferimento per il pensiero individuale e la tolleranza.

Negli stessi anni, Giordano Bruno finì sul rogo per aver sostenuto una visione cosmica in cui l’uomo non era al centro dell’universo, sfidando le autorità religiose del suo tempo.

Le sue idee sul pluralismo cosmico e il pensiero libero hanno promosso una visione umanista che valorizza la libertà di opinione.

L’Illuminismo e la fondazione del pensiero laico moderno

Il periodo dell’Illuminismo ha ulteriormente sviluppato questi concetti, con filosofi che hanno affermato l’importanza della libertà di pensiero, della tolleranza e dei diritti individuali.

Voltaire, ad esempio, è stato grande difensore della tolleranza, della libertà di espressione e della separazione tra Chiesa e Stato.

Sosteneva che “Il fanatismo è per la superstizione ciò che il delirio è per la febbre”, sottolineando i pericoli dell’intolleranza religiosa.

Rousseau ha esplorato l’idea di una società basata sulla volontà generale e sui diritti naturali degli individui e il suo Contratto sociale influenzò il concetto di sovranità popolare.

Ciò nonostante aveva una visione spirituale della natura umana, che non è in contrasto con i principi laici e umanisti.

In Italia, Cesare Beccaria, giurista e autore di Dei delitti e delle pene, fu sostenitore della giustizia laica e dell’abolizione della tortura e della pena di morte.

Kant, con la sua filosofia morale, ha introdotto il concetto di imperativo categorico, secondo il quale ogni azione deve essere valutata in base alla sua universalizzabilità, indipendentemente da qualsiasi autorità religiosa.

Nei secoli del Positivismo, Auguste Comte, che ne fu il fondatore, sosteneva che il sapere umano dovesse basarsi sulla scienza e non sulla religione.

John Stuart Mill, filosofo liberale inglese dell’800, fu un grande difensore della libertà individuale e della separazione tra Stato e religione (On Liberty).

Sebbene più vicino al materialismo storico che all’umanesimo liberale, Karl Marx criticò la religione come oppio dei popoli e promosse una visione laica della società.

Il pensiero laico-umanista nei secoli successivi

Avvicinandoci ai tempi moderni, Benedetto Croce (1866-1952) sosteneva che la storia è un processo continuo di evoluzione culturale e morale.

La sua filosofia dello spirito promuoveva l’idea che la cultura e la morale umane si sviluppano indipendentemente dalla religione. Le sue opere continuano a influenzare il pensiero umanista moderno.

Bertrand Russell (1872-1970) ha contribuito a ridefinire la filosofia attraverso l’uso della logica formale e l’analisi linguistica.

Le sue opere promuovono un approccio scientifico e razionale al pensiero, che è alla base delle idee laico-umaniste. La sua visione critica della religione e della superstizione è ancora rilevante oggi.

Hannah Arendt (1906-1975) nel suo lavoro “La banalità del male” ha esplorato come persone comuni possano compiere atti terribili in sistemi totalitari.

Le sue idee sottolineano l’importanza della responsabilità individuale e della critica alle autorità, valori fondamentali del pensiero laico-umanista.

Oggi, il suo lavoro è una guida per comprendere i pericoli del conformismo.

Jean-Paul Sartre (1905-1980), con il suo esistenzialismo, enfatizzava la libertà individuale e la responsabilità personale.

Sosteneva che gli individui devono creare significato nelle proprie vite senza riferimento a una divinità. Le sue idee continuano a ispirare movimenti laici e umanisti che promuovono l’autonomia e la dignità individuale.

Simone de Beauvoir (1908-1986) con “Il secondo sesso” ha analizzato le oppressioni subite dalle donne e promosso l’uguaglianza di genere.

Il suo femminismo esistenzialista ha rafforzato l’idea che la liberazione delle donne è parte integrante di una società laica e umanista. Oggi, il suo lavoro continua a essere fondamentale per il movimento femminista.

Infine citiamo il contemporaneo Richard Dawkins, il biologo e divulgatore dell’umanesimo scientifico.

Scienziato più che filosofo, Dawkins ha avuto un enorme impatto sul pensiero laico contemporaneo con libri come L’illusione di Dio (2006).

Difende un approccio scientifico alla realtà, criticando la religione come fonte di dogmi irrazionali e promuovendo un’etica basata sulla conoscenza e sulla responsabilità umana.

Ciò contribuisce a rafforzare un’idea di umanesimo laico basata su razionalità, libertà individuale e progresso scientifico.

Oggi, i valori e i principi laico-umanisti continuano a essere validi e rilevanti, soprattutto in un’epoca in cui le sfide globali richiedono soluzioni basate sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che sancisce il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, rappresenta un esempio tangibile di come questi ideali siano stati tradotti in norme internazionali.

In un mondo dove le differenze culturali e religiose possono facilmente diventare fonte di conflitto, i principi laico-umanisti offrono un quadro etico e morale condiviso che può aiutare a costruire una convivenza pacifica e rispettosa.

Essi ci ricordano l’importanza di trattare ogni individuo con dignità e rispetto, riconoscendo la nostra comune umanità.